-

最近の投稿

- 【 大吉日の特別版 】 2025年7月16日

- 【 期間、終了しました 】 2025年7月16日

- 【 今週末にも 】 2025年7月16日

- 【 切り絵御朱印:陽華 】 2025年7月14日

- 【 この二日間限定 】 2025年7月12日

記事の検索

記事カテゴリー

更新カレンダー

過去の記事

平成28年 伊勢神宮新穀感謝祭 参宮ツアー

今日の諫早も残暑凌ぎ難き一日となりました。

神社では、昨日が土曜日で「戌の日」ということで

安産祈願のご奉仕が多く、本日も安産祈願やお宮参りをご奉仕いたしました。

さて、長崎県神社庁では

毎年12月に「伊勢神宮 新穀感謝祭 参宮団」という

「お伊勢まいり」ツアーを企画・実施しています。

今年で第16回を迎えるこの参宮旅行は、一般の参拝では入らない

御垣内(御本殿の近く)での特別参拝や 神楽奉納(神楽の拝観)ができるなど、

より充実した「お伊勢まいり」ができるツアーとなっています。

「お伊勢まいり」をされる方は

ぜひ御垣内での特別参拝をしていただければと存じます。

また、伊勢神宮だけでなく他の社寺への参拝も日程に組まれており

今年の行程には、本年2月に御社殿が国宝に指定された「石清水八幡宮」や

平成25年に平成の大修造を行った「出雲大社」での正式参拝が予定されています。

予算的にも良心的な設定と思いますので、

ご都合が合う方は、検討されてみてはいかがでしょうか。

<ツアー> 第16回 伊勢神宮 新穀感謝祭 参宮旅行

■旅行日程

平成28年12月12日(月) ~ 12月14日(水) 二泊三日

■旅行代金

¥95,000円

■募集人員

40名(最少催行人員:15名)

■申込締切

平成28年10月30日

■食事

朝2回、昼3回、夕2回

■添乗員

長崎空港(行き) → 長崎駅(帰り)まで同行

■主催・お問合せ

長崎県神社庁 TEL:095-827-5689

詳しい日程表などは当社にございますのでお問合せ下さいませ。

諫早神社 TEL 0957-22-2073 (受付:9時〜17時)

宮中献穀「青田祭」ご奉仕

今日の諫早もじりじりとした暑さの一日となりました。

8月に入り極端に雨が降っていませんので水不足が心配されます。

神社では、各種打ち合わせや事務作業などに勤しみました。

さて、本ブログでもご紹介している宮中献穀事業について

少し前のことになりますが、去る8月1日(月)に

「青田祭(あおたさい)」をご奉仕させていただきました。

今年の斎田は、諫早神社(兼務社)の所管内の小野地区が選ばれていまして

宮中献穀事業の祭典に関わる準備などを仰せつかっております。

青田祭は、これから心配される水不足や風水害を防ぎ

害虫の駆除など、稲を守って豊かな稔りを祈願する神事です。

献穀田には、稲の苗が青々と成長し、立派な葉を伸ばしていました。

耕作長と奉耕者による

田草取りの儀・虫追いの儀などが行われ

参列の皆さまと 心を一つに 祈念をいたしました。

宮中献穀事業の次の行事は、10月に予定されている「抜穂祭」です。

葉月 8月15日 「つきなみさい」

今日の諫早も厳しい日差しが照りつける一日となりました。

神社では、初盆を迎える御宅にお伺いしての新盆祭などをご奉仕しています。

さて、本日 葉月8月15日は 定例の諫早神社つきまいり

「月次祭(つきなみさい)」を執り行い、お盆ということで祖霊拝詞も奏上いたしました。

境内清掃をお手伝いいただいた皆様、ありがとうございました。

ご参列の皆さま、ようこそお参り下さいました。

次回の「つきなみさい」は

9月1日 (木) 8:30~ となります。

※平日・土日祝とも原則8:30からの開始です。

皆様とともに

日々の神恩感謝や健康安泰・繁栄などを祈願します。

自由にご参列できますので、

ご都合つかれる方はどうぞご参詣下さい。

また、当日は月次祭に先立ち境内清掃を行います。

お時間ある方は、8時00分~8時20分までの間

清掃にご協力頂けますと幸いです。

(雨天の場合、境内清掃は中止となります)

月次祭に参列できない方も

月の始まり(朔日・一日)や中日(十五日)の節目には、

各々ご都合のつく時間で結構です。

お住まいの地域をお守りされている地元の神社へ足を運び、

社頭にて心静かに参拝されることをおすすめしております。

今ここに生かされていることへの感謝の気持ちを神様にお伝えしましょう。

最後に、今後の「戌の日」をお知らせ致します。

安産祈願の時期目安として、ご参考くださいませ。

葉月 8月 20日(土)

長月 9月 1日(木)・13日(火)・25日(日)

葉月 8月1日 「つきなみさい」

今日の諫早も危険な暑さが続いており、体調管理に十分な注意が必要です。

神社では、お宮参りなどをご奉仕させていただきました。

さて、本日 葉月8月1日は 定例の諫早神社つきまいり

「月次祭(つきなみさい)」を執り行いました。

境内清掃をお手伝いいただいた皆様、ありがとうございました。

ご参列の皆さま、ようこそお参り下さいました。

次回の「つきなみさい」は

8月15日 (月) 8:30~ となります。

※平日・土日祝とも原則8:30からの開始です。

皆様とともに

日々の神恩感謝や健康安泰・繁栄などを祈願します。

自由にご参列できますので、

ご都合つかれる方はどうぞご参詣下さい。

また、当日は月次祭に先立ち境内清掃を行います。

お時間ある方は、8時00分~8時20分までの間

清掃にご協力頂けますと幸いです。

(雨天の場合、境内清掃は中止となります)

月次祭に参列できない方も

月の始まり(朔日・一日)や中日(十五日)の節目には、

各々ご都合のつく時間で結構です。

お住まいの地域をお守りされている地元の神社へ足を運び、

社頭にて心静かに参拝されることをおすすめしております。

今ここに生かされていることへの感謝の気持ちを神様にお伝えしましょう。

最後に、今後の「戌の日」をお知らせ致します。

安産祈願の時期目安として、ご参考くださいませ。

葉月 8月 8日(月)・20日(土)

長月 9月 1日(木)・13日(火)・25日(日)

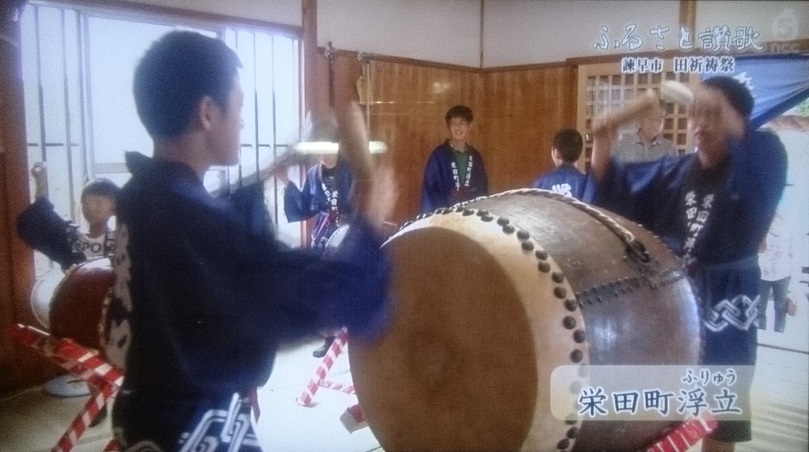

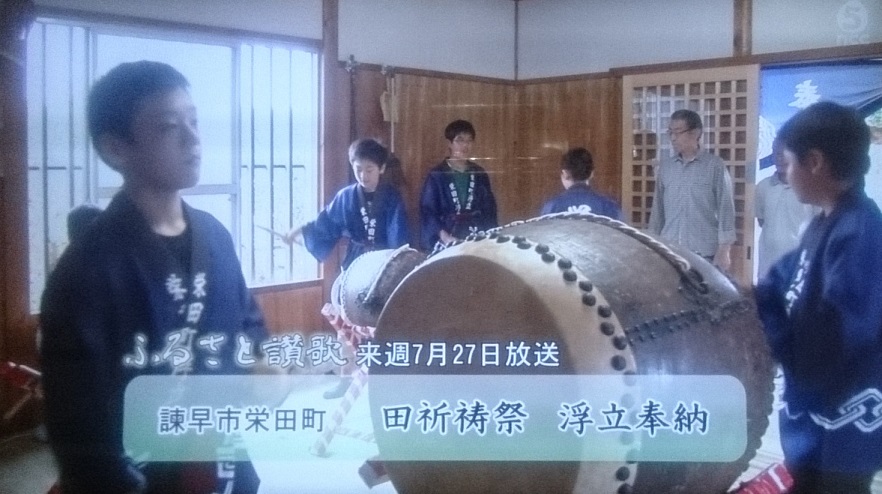

NCC「ふるさと讃歌」 田祈祷祭&浮立

今日の諫早はじりじとした厳しい暑さの一日となりました。

神社では「戌の日」ということでもあり

安産祈願をはじめ、現地に出張しての工事安全祈願をご奉仕いたしました。

さて、長崎のテレビ局

NCC(長崎文化放送・リモコン5ch)さんの番組で

先日ご奉仕しました栄田町の田祈祷祭について放送がありましたのでご紹介します。

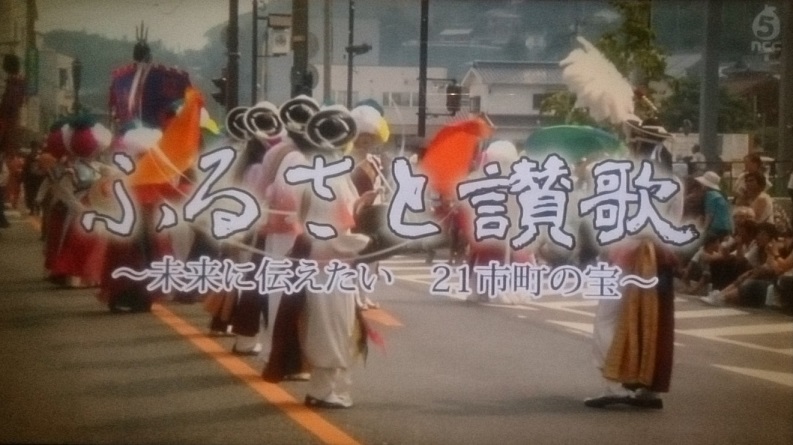

放送された番組は「ふるさと讃歌」という

長崎県内の各地域に根付いた文化やまつりを紹介し

承継すべきふるさとの宝を伝える内容で、水曜日の

午後6時55分~午後7時00分に放送されている番組です。

本日(7月27日)放送されました。

各地域の伝統文化を取り上げてご紹介していただいている意義深い番組です。

栄田町の歳神社は、諫早駅の北側に位置しており

市内中心部にもかかわらず、田んぼに囲まれ

落ち着いた佇まいの町の氏神様です。

歳神社は、昨年にご鎮座300年を迎えました。

のぼり旗はその際に新調(奉納)されたものです。

神事の様子。 祭主とともに御神座に一礼しているところです。

当日は、雨天ということもあり社殿内にて浮立の奉納が行われました。

栄田町では、こどもたちに浮立を伝えていく活動をしています。

様々な年代の方々が携わって、地域の伝統文化・伝統芸能を継承しており

さらには、地域のつながりや地域の活性化にもつながっています。

ちなみに、来週の8月3日に放送されるのは

今年で諫早大水害から59年目を迎える慰霊行事「諫早万灯川まつり」です。

熊本から団体での正式参拝

今日の諫早も夏真っ盛りという暑い一日となりました。

神社では、現地にお伺いしての地鎮祭や

安産祈願などをご奉仕させていただきました。

さて、本日は午後より

熊本から30名を超える団体の御一行様が正式参拝でお越し下さいました。

文化センター(カルチャースクール)で「社寺歴訪」という講座があり、

その講座を受講している皆様方で、バス旅行の形で各寺社を巡っているそうです。

正式参拝後には、社頭講話のお時間をいただきましたので

「当社のご由緒」や「日本人が大切にしてきた心」についてお話をいたしました。

時間の関係で、若干早口でのお話しとなってしまい申し訳なく思っていますが

少しでもご参考になりましたら幸いでございます。

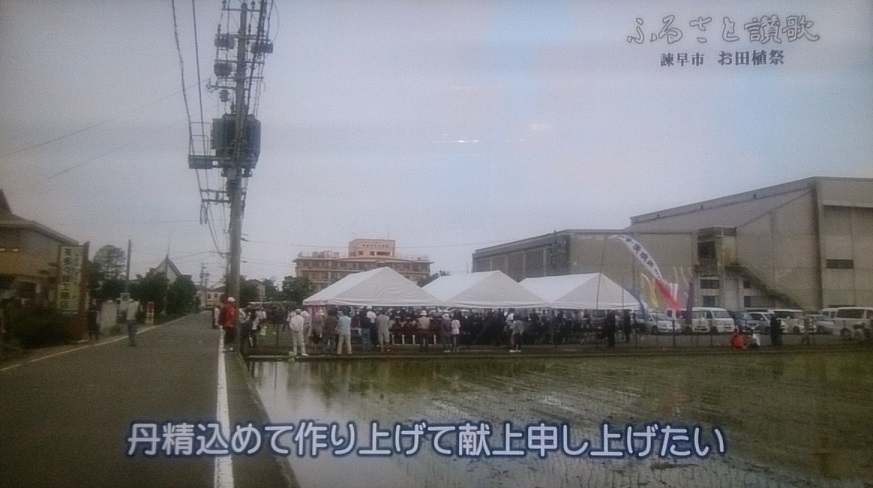

NCC「ふるさと讃歌」 お田植祭

今日の諫早は梅雨明けらしく青空に入道雲が映える

夏らしい空模様となりました。

さて、長崎のテレビ局

NCC(長崎文化放送・リモコン5ch)さんの番組で

先日ご奉仕しました宮中献穀田・お田植祭の放送がありましたのでご紹介します。

放送された番組は「ふるさと讃歌」という

長崎県内の各地域に根付いた文化やまつりを紹介し

承継すべきふるさとの宝を伝える内容で、水曜日の

午後6時55分~午後7時00分に放送されている番組です。

本日(7月20日)に放送されました。

各地域の伝統文化を取り上げてご紹介していただいている意義深い番組です。

諫早市は、小野平野を中心に稲作も盛んで、県内有数の穀倉地帯です。

今回のお田植祭や、次回放送では

諫早の伝統行事である田祈祷祭(たきとうさい)をご紹介いただきます。

参進行列で「宮中献穀田」の御旗を奉持しているのは

地元自治会代表の方と、諫早市自治会連合会の会長です。

インタビューでは、今年の奉耕者が献穀への意気込みを語っていました。

お田植の儀の様子です。大勢の方々が見守る中、無事に田植えができました。

次回、7月27日(水)午後6時55分~の「ふるさと讃歌」では

当社の兼務神社、栄田町・歳神社での田祈祷祭で奉納した

諫早の伝統芸能・浮立(ふりゅう)について放送されます。

平成28年「夏越の大祓」の様子

今日の諫早は青空も広がり気温はぐんぐんと上昇、

厳しい暑さを感じる一日となりました。

神社では、お宮参りや神前結婚式をはじめ

森山町の唐比海岸水難防止祈願(海開き)などをご奉仕いたしました。

さて、去る6月26日(日)の夕刻4時

平成28年「夏越の大祓」を斎行いたしましたが

今回は写真とともに当日の様子をご紹介していきます。

連日、雨が続く中に

この日だけ青空にも恵まれるなど清々しき境内にて大祓を斎行いたしました。

お忙しい中にも多くの方々にご参列をいただきました。

切麻(きりぬさ)にて、お清めのお祓いをしています。

木綿(ゆう)を8つに切り裂いて「祓物の儀」を行っています。

木綿は、神々への手向け物。

その貴重な物を贖物(あがもの)として

ツミ・ケガレを祓うための祓具として魔を切り裂いていきます。

大祓詞のなかに「八針に取り裂きて」という言葉がありますが

これに由来する儀式です。

各自にて人形祓い(ひとがたはらい)をしていただいた

ヒトガタを回収し、お清めお祓いをしたのち、唐櫃(からひつ)に納めています。

茅の輪くぐりは、独特の作法があります。

まず、茅の輪を正面から入って左へまわり、

また正面からくぐって右へまわり、もう一度正面から左にまわってくぐります。

つまり、横8の字に、左・右・左と3度くぐります。

茅の輪くぐりの際には、次の3つの唱え詞を唱えながらくぐっていきます。

1.水無月の 夏越の祓ひ する人は 千歳の命延ぶというなり

みなづきの なごしのはらいするひとは ちとせのいのち のぶというなり

2.思ふこと みなつきねとて 麻の葉を 切りに切りても祓へつるかな

おもうこと みなつきねとて あさのはを きりにきりても はらえつるかな

3.蘇民将来、蘇民将来

そみんしょうらい そみんしょうらい

「蘇民将来」の由来は古く、

奈良時代の『備後国風土記』に記されている故事に則っています。

結びに、祭主が代表して玉串を奉りて

ご参列の皆さまとともに、残り半年の無病息災を祈願いたしました。

初穂料をお納めいただいた皆様方には、

蘇民将来の故事にもとづく由緒ある御守「茅の輪御守」を授与いたしました。

文月 7月15日 「つきなみさい」

今日の諫早は久しぶりにスカッとした青空が広がり快晴の一日となりました。

ただ、明日からの三連休はぐずついたお天気となりそうです。

神社では、平日ながら「戌の日」「大安」ということもあり

安産祈願をはじめ、車のお祓い、建築現場での地鎮祭などをご奉仕いたしました。

さて、本日 文月7月15日は 定例の諫早神社つきまいり

「月次祭(つきなみさい)」を執り行いました。

境内清掃をお手伝いいただいた皆様、ありがとうございました。

ご参列の皆さま、ようこそお参り下さいました。

次回の「つきなみさい」は

8月1日 (月) 8:30~ となります。

※平日・土日祝とも原則8:30からの開始です。

皆様とともに

日々の神恩感謝や健康安泰・繁栄などを祈願します。

自由にご参列できますので、

ご都合つかれる方はどうぞご参詣下さい。

また、当日は月次祭に先立ち境内清掃を行います。

お時間ある方は、8時00分~8時20分までの間

清掃にご協力頂けますと幸いです。

(雨天の場合、境内清掃は中止となります)

月次祭に参列できない方も

月の始まり(朔日・一日)や中日(十五日)の節目には、

各々ご都合のつく時間で結構です。

お住まいの地域をお守りされている地元の神社へ足を運び、

社頭にて心静かに参拝されることをおすすめしております。

今ここに生かされていることへの感謝の気持ちを神様にお伝えしましょう。

最後に、今後の「戌の日」をお知らせ致します。

安産祈願の時期目安として、ご参考くださいませ。

文月 7月 27日(水)

葉月 8月 8日(月)・20日(土)

お田植祭の様子③

今日の諫早も大雨警報が発表されるなど激しい雨に見舞われました。

神社では、お宮参りのご奉仕をさせていただきました。

足元の悪い中に、ようこそお参り下さいました。

さて、昨日のブログの続編です。

去る6月26日にご奉仕しました

当社管轄の小野地区(黒崎町)での宮中献穀田のお田植祭について、

その日はテレビ局・新聞社などマスコミの方々も取材にお越し下さいました。

長崎新聞さんや西日本新聞さんにも記事が掲載されましたので

ご覧になった方も多かったと思います。

今回は、写真をもとに、当日の様子をより詳しくご紹介いたします。

今回、早男(さおとこ)早乙女(さおとめ)をご奉仕してくれた

地元中学生の11名です。

伝統衣装をまとって、身も心が引き締まっているようでした。

斎田近くの「ふれあい会館」から出発して参進行列を行いました。

天候にも恵まれ、清々しい気持ちで歩を進めました。

テレビ局・新聞社をはじめ、写真愛好家の方々や

地元の方々がカメラのレンズを向ける中、緊張した面持ちで斎場へ向かっています。

参進行列には、祭主・祭員・巫女、早男・早乙女などの

祭典奉仕者をはじめ、宮中献穀奉賛会の方々も一緒に隊列を組みました。

まもなく、斎場へ到着。

約100名のご参列者に加え、地元の方々も多数お集まり下さいました。

御神前にて、祭主によりお田植祭の祝詞が奏上されています。

当社の巫女による神楽舞「浦安の舞」を奉納いたしました。

玉串奉奠。

祭主が玉串を奉り、拝礼の際には祭員・巫女が列拝しています。

斎場そばの、斎田に移動して

まずは司会の方が早男・早乙女の紹介をしています。

植えはじめは慣れない手つきで、足元も不安定な中に

なかなか思うようにいかないようでした。

一列一列植えていくに連れて、だんだん慣れてきたようで

田の恵みの神様の御加護を頂きまして、しっかりと田植えが行われました。

田植え後には、祭員が奉持していた

神様の依代(よりしろ)である斎串(いぐし・いみぐし)を

祭主が水口(みずぐち・みなくち:水の取り入れ口)に刺立てました。

そして、祭主の先導に合わせて、斎串に向かって

ご参集の皆さんと共に拝礼をして早苗の健やかなる成長を祈願いたしました。