-

最近の投稿

- 【 ふくふく大福まねきんぐ 】 2026年2月21日

- 【 季節の御神饌ひなあられ 】 2026年2月21日

- 【 ひだまり招き猫 】 2026年2月21日

- 【 春の出雲和紙 御朱印 】 2026年2月21日

- 【 猫の日 ✕ ひな飾り 】 2026年2月17日

記事の検索

記事カテゴリー

更新カレンダー

過去の記事

【 ふくふく大福まねきんぐ 】

*特大サイズ*

2月22日は

「にゃん・にゃん・にゃん」の

語呂合わせで「猫の日」

昨年に続き「猫の日」記念の

特大サイズの縁起物をお頒かちいたします。

その名も

「ふくふく大福まねきんぐ」

大小4体の招き猫が合体した

まんまると愛らしい宝尽くしの姿。

にっこりほほえむ表情は

見ているだけで “福” に包まれるような

温かい気持ちになれる特別な招き猫です。

「ふくふく」は

福がたくさん重なるように。

「大福」は

大きな福が訪れるように。

そして「まねきんぐ」は

皆さまに たくさんの福を招く王様 のように。

そんな願いを込めた

特大サイズの招き猫です。

「ふくふく大福まねきんぐ」は

高さ28cm・横巾と奥行が約24cm の

見たことがないような存在感あるサイズで

家やお店の福を

しっかりと招き寄せてくれます。

商売繁盛・家内安全・開運招福など

さまざまなご利益を願う方におすすめです。

また、硬貨が入る穴もあるため

貯金箱としても活用いただくことも可。

特大サイズの

「ふくふく大福まねきんぐ」をお迎えし

ご自宅やお店に福をお招きくださいませ。

皆さまに大きな福が訪れますよう

お祈り申し上げます。

ご用意は残り一体となりまして

無くなり次第の終了でございます。

また、サイズの関係で

今回は郵送のお申し込みは

お受けするのが難しくなっております。

〇 サイズ:高28 × 横24 × 奥行24cm(陶器)

〇 職人によって一つ一つ彩色を施しております。製作工程でどうしても色むら等が発生し、若干の個体差が生じます。あからじめご了承ください。縁起物の個性・味として、楽しんでいただけますと幸いです。

◆(ご参考)長崎とネコの関係

長崎の猫として有名な猫が「尾曲がり猫」。

なんと、長崎県のネコのおよそ80%は「尾曲がり猫」という調査もあるそう。尾曲がりネコ率は全国トップ。

なぜ、長崎は尾曲がり猫が多いのか。それは鎖国していた江戸時代に、もともとはインドネシアに生息していた尾曲がり猫の祖先が、外国に開かれた唯一の窓口となっていた長崎に船でやってきたこと、に由来するそうです。

日本や長崎の歴史を伝える「猫」と言えます。

.

.

#諫早神社 #諫早市 #日本文化 #長崎県 #九州

【 季節の御神饌ひなあられ 】

3月3日は

「桃の節句/ひなまつり」

諫早神社では、御神饌として

「ひなあられ」を頒布をしております。

ひな祭り(桃の節句)は

邪気を祓い、子どもの

健やかな成長を願う大切な行事。

ひな人形に厄を移して川に流す

「流し雛」の風習が、やがて

雛人形を飾る現在の文化へと発展しました。

.

.

そのひなまつりに欠かせない

行事食と言えば「ひなあられ」

ひなあられは

もともと「ひしもち」を砕いて

つくられたとされ、五穀豊穣や

厄除けの意味 が込められています。

色とりどりのあられには

「四季の移ろい」と

「自然の恵み」 への感謝が込められています。

.

.

ひなあられには

ピンク・白・緑・黄の

4色が使われることが多く

それぞれに意味があります。

🔴 ピンク(赤)

「生命」「魔除け」

⚪ 白

「清浄」「純潔」「邪気祓い」

🟢 緑

「大地の恵み」「健康」

🟡 黄

「実り」「五穀豊穣」

この4色は

「四季(春夏秋冬)」をあらわす意味もあり

一年を通じて

健やかに成長できますように

という願いが込められているのです。

お子さまの健やかな成長や

ご自分や大切な方々の平穏無事を願う

御神饌(お供えもの)として

ご家庭でのひな祭りのお祝いに

また大切な方への贈りものとして

ご活用いただけますと幸いです。

なお、ひなあられは

3月3日までは神棚の近くなどに

お供えしておくとよいでしょう。

数に限りがありますので

無くなりしだいの終了となります。

.

.

#諫早神社 #諫早市 #日本文化 #長崎県 #九州

【 ひだまり招き猫 】

2月22日は

「にゃん にゃん にゃん」で「猫の日」

この佳き日を記念して

リアルで愛らしい

「ひだまり招き猫」を頒布いたします。

つぶらな瞳で

そっと手をあげて福を呼ぶ姿。

やさしい陽だまりのような存在が

日々の暮らしに

ぬくもりと安心を届けてくれます。

まるで本物の猫が

静かに寄り添ってくれるかのような

やわらかなご加護。

にゃんともあたたかな福が

皆さまのもとへ届きますように。

数量限定で

無くなりしだいの終了となります。

◆神社の授与所

2/19 (木) より頒布開始

◆オンライン授与所

2月22日 (日) に、期間限定にて

お申込みをお受けする予定です

〈 サイズ 〉

高10cm × 横7.5cm × 奥行8.5cm

.

.

#諫早神社 #諫早市 #日本文化 #長崎県 #九州

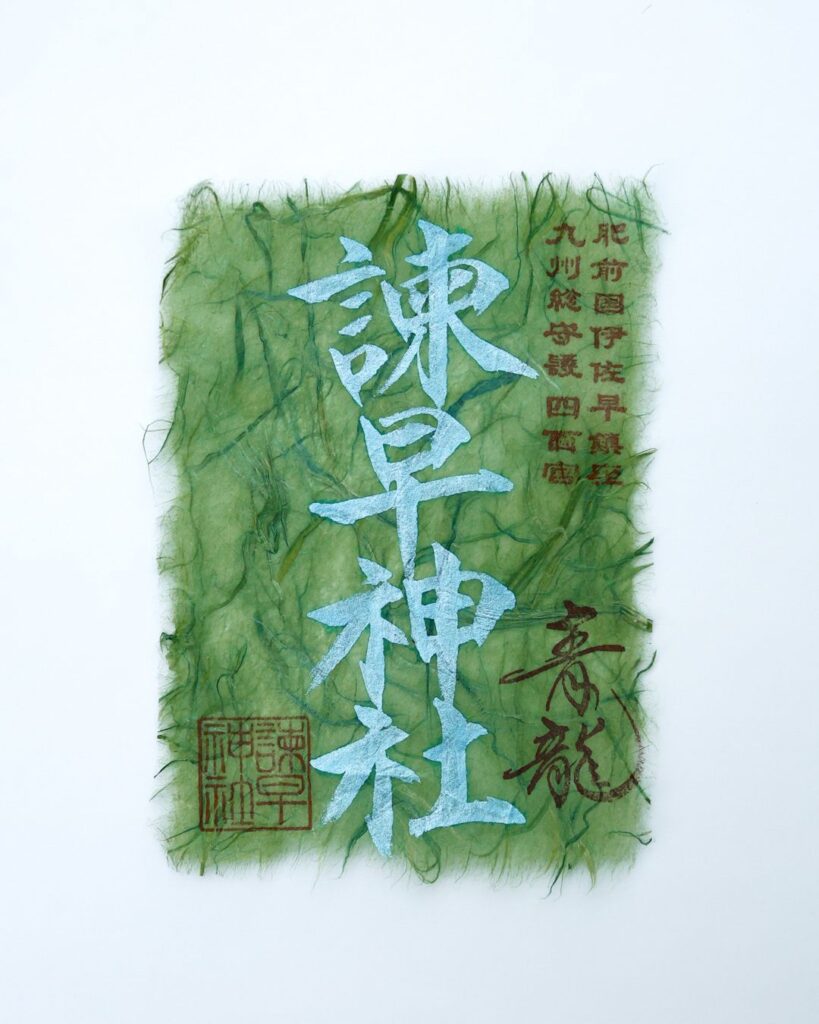

【 春の出雲和紙 御朱印 】

御神縁のある出雲和紙を用いた

季節ごとに

和紙の色彩が変わる特別な手書き御朱印

こちらは

立春から始まった

新たなバージョンでございます。

四季を暦で見てみると

◆ 春:立春 →今回ココ

◆ 春の土用(18日間)

◆ 夏:立夏

◆ 夏の土用(18日間)

◆ 秋:立秋

◆ 秋の土用(18日間)

◆ 冬:立冬

◆ 冬の土用(18日間)

というサイクルで

季節は巡っていきます。

この季節の移り変わりに対応した

色彩の出雲和紙に

一体一体、直書きで奉書している

御朱印となります。

今回は、春の土用に入る前日

4月15日(水) までの期間限定でございます。

.

.

今回は「緑色の出雲和紙」を用い

文字をきらめくラメ水色で奉書しています。

諫早神社の御祭神でもある

出雲の神々のご加護と

陰陽五行や四神相応をもとにした

季節の色彩のご加護を

お受けいただけましたら幸いです。

.

.

◆出雲和紙

「神々のふるさと」

といわれる出雲の八雲町で

生産される手すき和紙「出雲和紙」

素朴で、美しく、強靭さを

合わせ持った御神気やどる和紙です。

出雲和紙の特徴は

原料の持ち味を、

最大限に活かしていること。

植物繊維の持つ特色を

十分に発揮するように

心がけてつくられていて

力強く堂々とした風合いは

まさに、出雲の神々を感じる

ことのできる和紙と言えます。

.

.

◆季節の色彩

立春・立夏・立秋・立冬から始まる

それぞれの季節。

「春」は陰陽五行の特性で見ると

色は「ミドリ」

聖獣は「青龍:せいりゅう」

となります。

歴史の英知が詰まっている

陰陽五行のご加護を宿した

御神符となっております。

.

.

○頒布開始:期間限定(ただし、無くなりしだい終了することもあります)

○サイズ:凡そ、縦14.5cm × 横10.5cm(一体一体サイズが異なりますので、あらかじめご了承ください)

○御朱印符(直書き奉書、印手押し)

○和紙の特性上、奉書文字にカスレや滲みが生じやすくなっております。あらかじめご了承ください

○写真の色彩表現の関係で、画面上の色と実物の色が異なって見えることがあります。あらかじめご了承ください

○神社で御朱印帳にお貼りしますので、御朱印帳をご持参ください(御朱印帳は神社でも頒布しています)お持ち帰り可

○社務所にて頒布(9:00~17:00)

○参拝日はお参りされた日付を書き入れいたします

諫早神社の御祭神でもある出雲の神々と

季節の色彩のご神気やどる

特別な和紙御朱印の

大いなるご加護を

お受けくださいませ。

.

.

#諫早神社 #諫早市 #日本文化 #長崎県 #九州

【 猫の日 ✕ ひな飾り 】

2月22日は

「にゃんにゃんにゃん」

の語呂合わせで「猫の日」

そして、その後に迎える年中行事が

桃の節句「ひなまつり」です。

今回、この時期に合わせて

猫ちゃんがお内裏さまとお雛さまに扮した

手のひらサイズの縁起物

「ひにゃん飾り」をご用意いたしました。

やさしい笑顔に宿るのは

猫の日と桃の節句の

二つの福を重ねたご加護。

にゃんとも愛らしい姿で

皆さまのもとへ

しあわせを招いてくれますように。

数量限定で

無くなりしだいの終了となります。

◆神社の授与所

2/17 (火) より頒布開始

◆オンライン授与所

2月22日 (日) に、期間限定にて

お申込みをお受けする予定です

〈 サイズ 〉

高5.5cm × 横5cm × 奥行3cm

.

.

#諫早神社 #諫早市 #日本文化 #長崎県 #九州

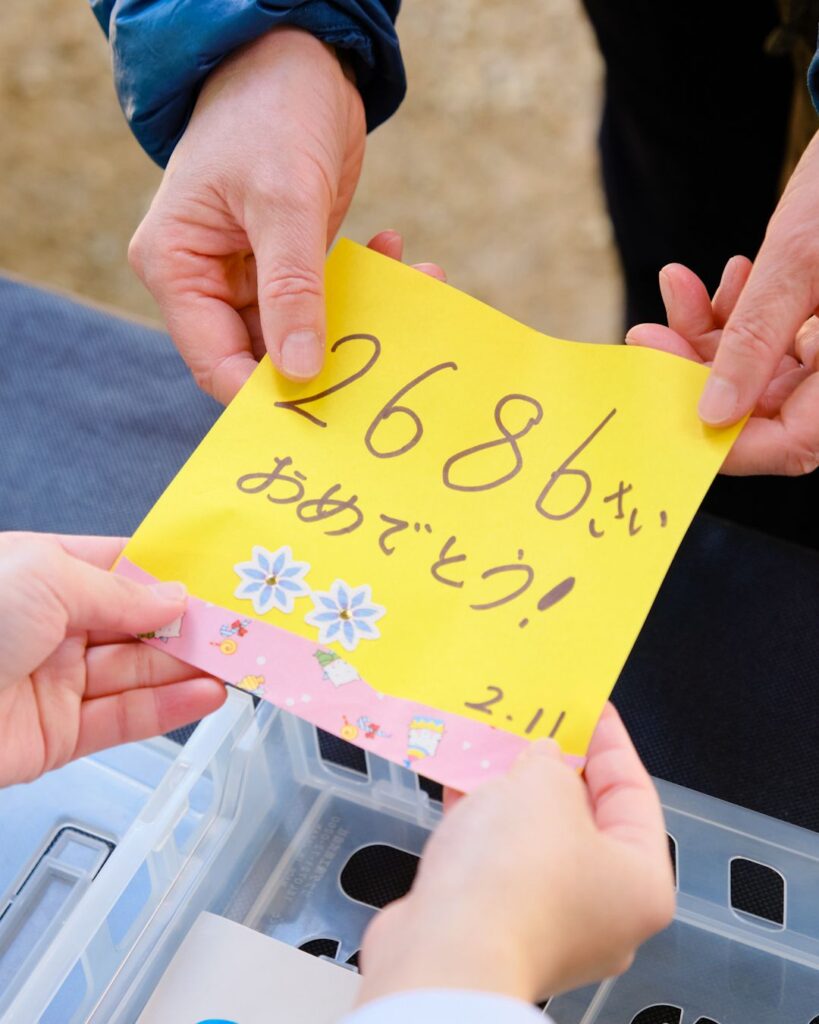

【 みんなでお祝いする豊かさ 】

2/11祝日「建国記念の日」

今年も、大切なひとの

誕生日をお祝いするように

年齢も、国籍も越えて

多くの皆さまと一緒に

「日本の誕生日」を

お祝いすることができました。

\ ʜᴀᴘᴘʏ ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ /

今年で、日本は 2686歳。

世界でいちばんの長寿国です。

.

.

諫早神社では

日本の建国2686年をお祝いして

「特製おむすび」の贈呈を行いました。

笑顔があふれ、

たくさんの「おめでとう」

「ありがとう」が交わされるひととき。

この国に生まれたこと。

この国を大切に想う気持ち。

皆さまの温かな心に、

豊かさの本質を感じたような気がします。

これからも

平和で穏やかな日本が

ずっとずっと続いていきますように。

.

.

#諫早神社 #諫早市 #日本文化 #長崎県 #九州

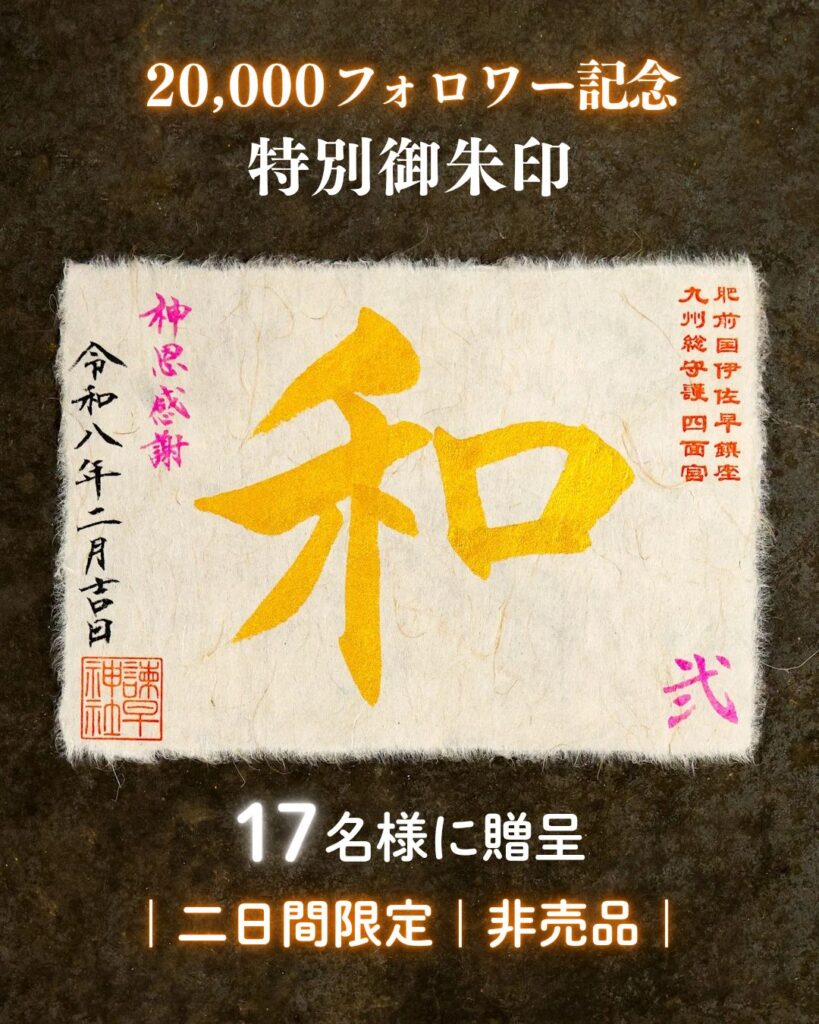

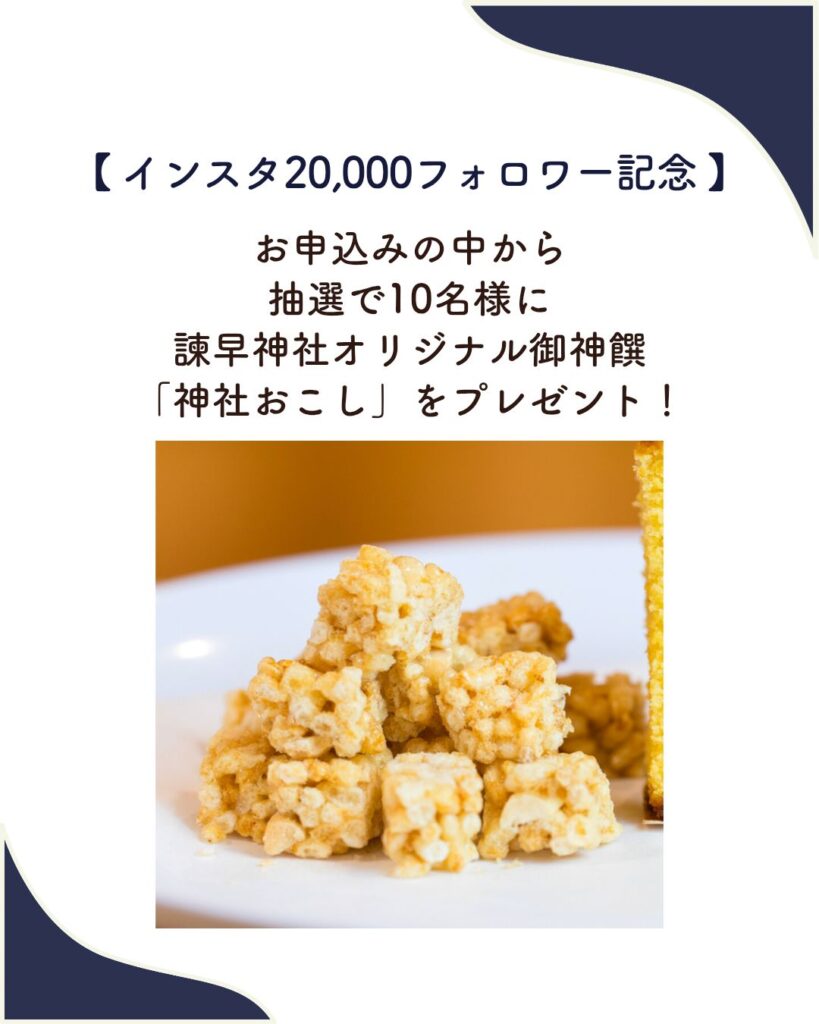

【 この二日間限定 】

インスタグラム

20,000フォロワー記念企画ご案内です!

ご応募いただいた中から

抽選で当選された17名の方に

こちらの

特別な直書き御朱印(非売品)を

お手元へと贈呈させていただきます。

.

.

エントリーは

諫早神社オンライン授与所から

どなた様でもお申込みできまして

期間は

2/14 (土) 〜 2/15 (日)

ニ日間の期間限定となります。

.

.

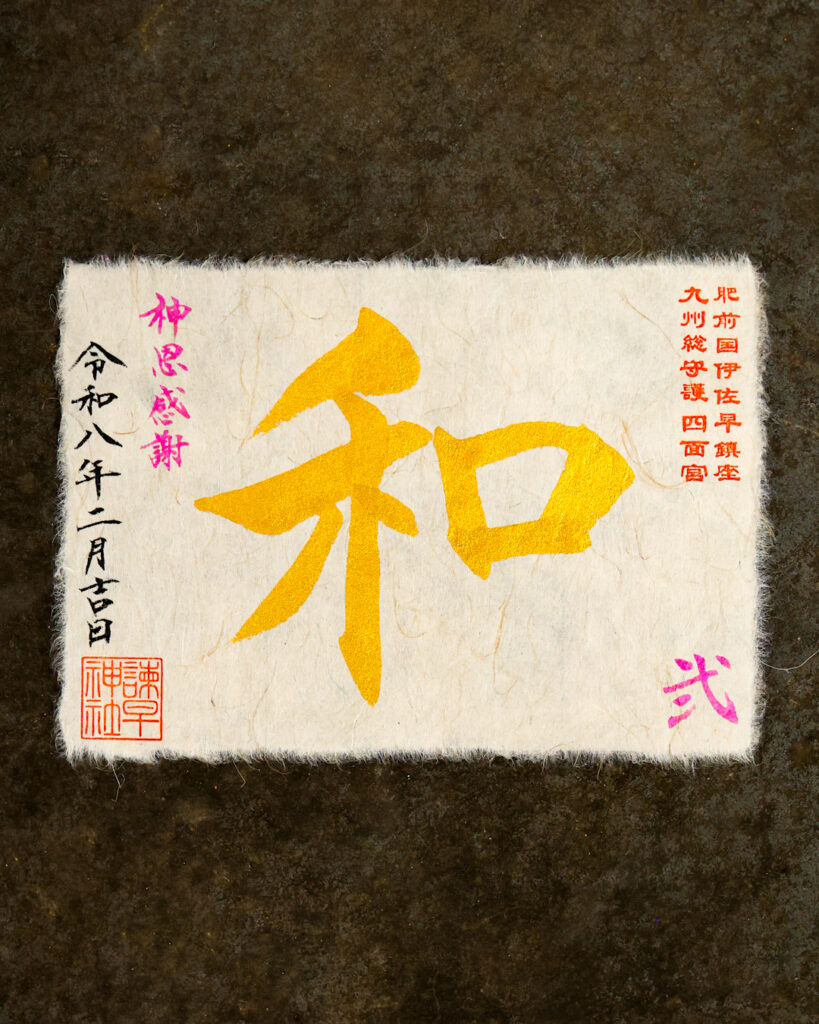

今回の特別御朱印のテーマは

20,000フォロワーの

「20」にちなんだ一文字「和」

金色の文字で

「1:壱」から通し番号を付けているため

どれもが、この世に一つしかない

貴重な一点もの御朱印となります。

こちらは

誰にでもチャンスのある抽選でして

当選された方に

無料で贈呈させていただきますので

お近くの方も、ご遠方の方も

どなた様も

オンライン授与所からご応募くださいませ。

.

.

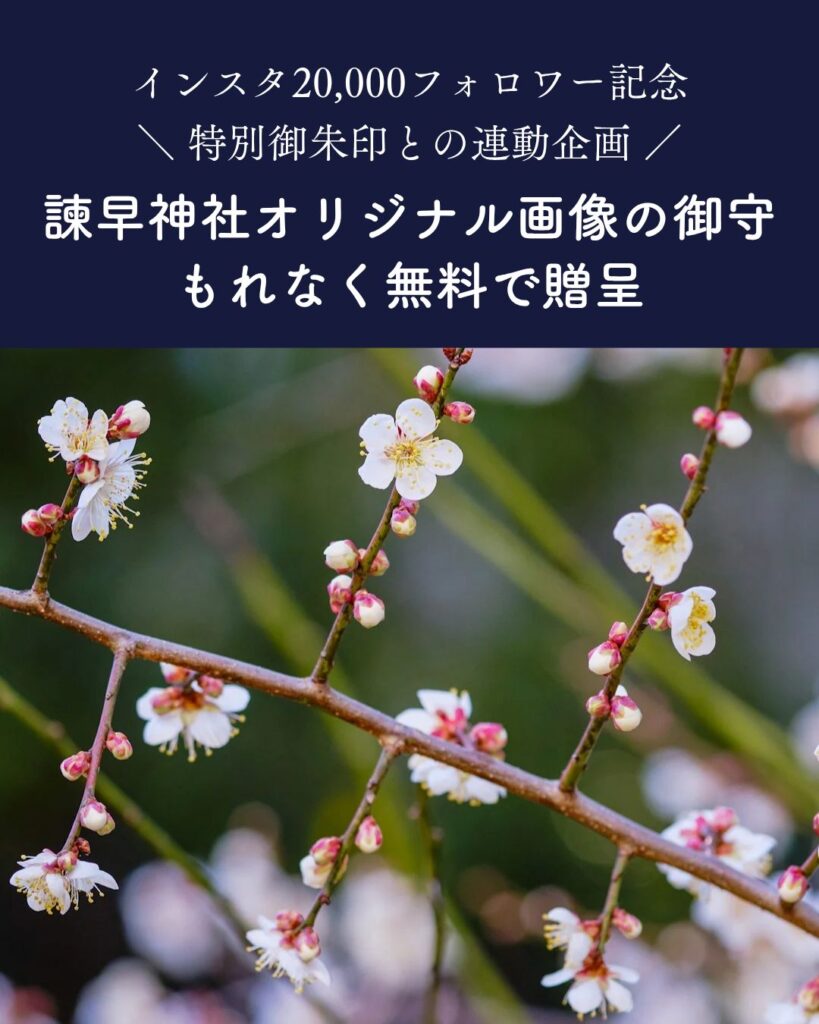

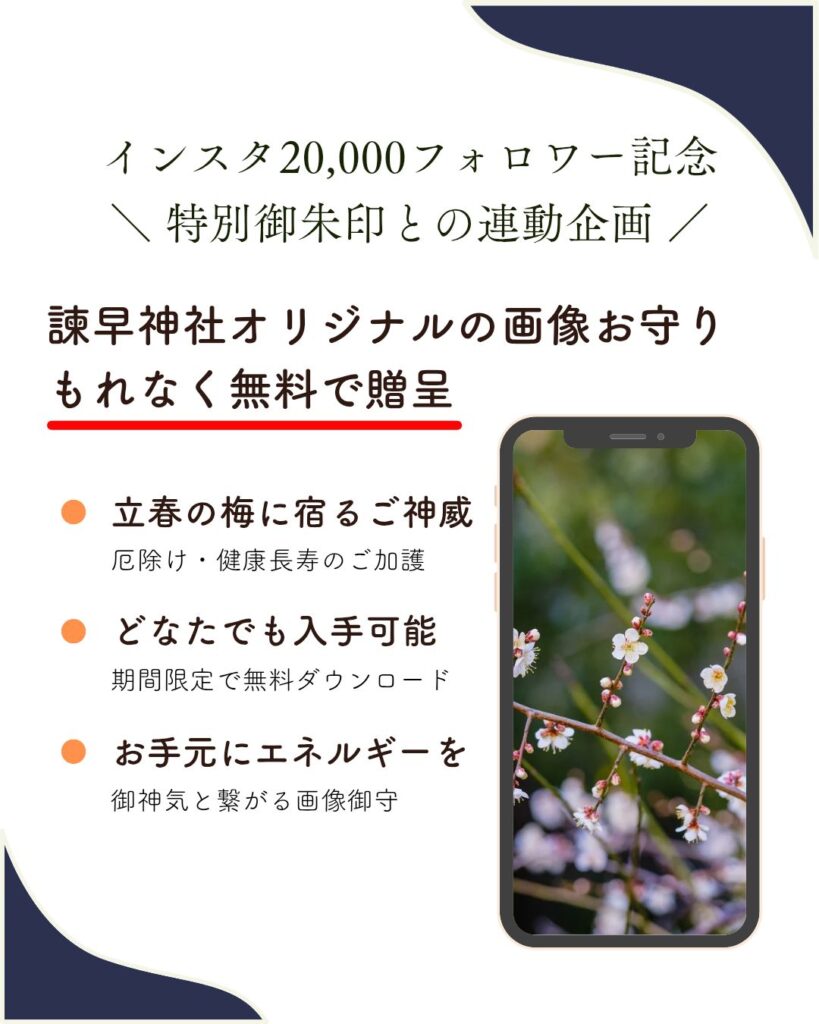

また、当選の如何にかかわらず

ご応募の方には、もれなく無料で

「画像お守り」を贈呈いたします。

この「画像お守り」は

諫早神社の御神苑にある「梅」の画像。

厄除けや健康長寿の

象徴としての画像お守りとなっています。

どうぞ

どなた様もお手元にお持ちくださいませ。

▼ お申込み先(無料)

───────────

オンライン授与所

@isahaya.jinja.shrine

https://isahaya-jinja.net/

───────────

.

.

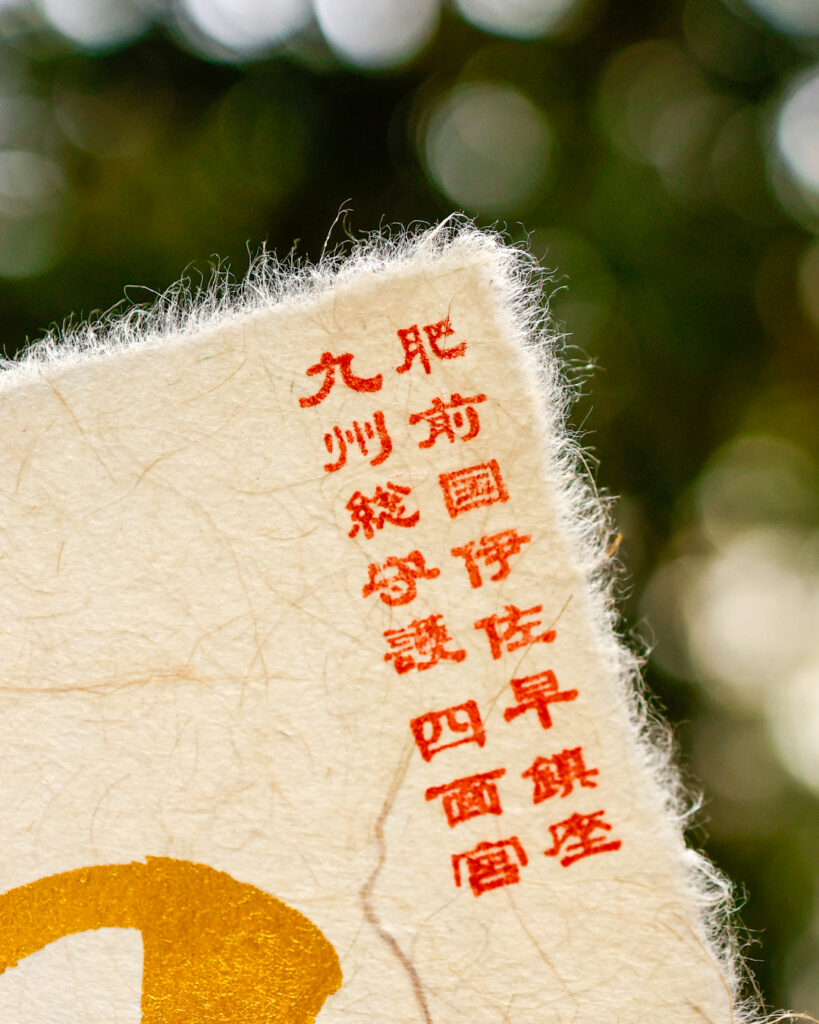

▼ 特別な御朱印について

20,000フォロワーの

「20」にちなんだ一文字「和」を奉書。

台紙の、優しいベージュの和紙には

神事に欠かすことのできない

神聖な「麻:あさ」を練り込んだ

貴重な手すき和紙を採用いたしました。

そして「和」の文字は

大きな節目への祝意を込めて

ゴールド(金色)で奉書しています。

2万人という数字は

ただの人数ではなく、

お一人おひとりの心が重なり

響き合い、広がってきた証です。

「和」とは、

人と人が和すること。

心が和らぐこと。

そして、日本そのものを表す大切な言葉。

ここまで歩んでこられたのは

皆様との「和」があったからに他なりません。

これからも

穏やかに、あたたかく

皆様と共に歩んでいけますように。

その祈りを込めて、

一体ずつ手書きにて奉書しており

どれもが、この世に一つしかない

貴重な一点ものの御朱印となります。

お近くの方も、ご遠方の方も

オンライン授与所から

どなた様もご応募いただけます。

応募期間は

2/14 (土) 〜 2/15 (日) の《 ニ日間限定 》

よろしければ

もれなく無料で贈呈の

「画像お守り」とともに

チャンスをお受け取りくださいませ。

*

備考欄へのコメントも大歓迎です!

.

.

.

#諫早神社 #諫早市 #日本文化 #長崎県 #九州

【 現代の神話 】

雲仙塚に現れる

四人の女神は「九州の守り神」

日本を守りし

風のご加護を宿す舞を披露しています。

その名も舞台「四面神楽」

毎年11月23日(祝日)の公演。

.

.

#諫早神社 #諫早市 #日本文化 #長崎県 #九州

【 二万の和 】

インスタグラム

20,000フォロワー

記念企画の特別御朱印

お申込みの方から抽選で

当選された15名の方に

こちらの

特別な直書き御朱印(非売品)を

お手元へと贈呈させていただきます。

.

.

エントリーは

諫早神社オンライン授与所から

どなた様でもお申込みできまして

期間は

2/14土〜2/15日

ニ日間の期間限定となります。

今回の特別御朱印のテーマは

20,000フォロワーの

「20」にちなんだ一文字「和」

台紙の、優しいベージュの和紙には

神事に欠かすことのできない

神聖な「麻:あさ」を練り込んだ

貴重な手すき和紙を採用いたしました。

そして「和」の文字は

大きな節目への祝意を込めて

ゴールド(金色)で奉書しています。

2万人という数字は

ただの人数ではなく、

お一人おひとりの心が重なり

響き合い、広がってきた証です。

「和」とは、

人と人が和すること。

心が和らぐこと。

そして、日本そのものを表す大切な言葉。

ここまで歩んでこられたのは

皆様との「和」があったからに他なりません。

これからも

穏やかに、あたたかく

皆様と共に歩んでいけますように。

その祈りを込めて、

一体ずつ手書きにて奉書しました。

.

.

「和」の特別御朱印は

貴重な和紙の枚数に限りがあるため

15体のご用意となりますが

誰にでもチャンスのある抽選でございます。

当選された方に

無料で贈呈させていただきます。

お近くの方も、ご遠方の方も

オンライン授与所から

どなた様もご応募いただけます。

今週末2/14土〜15日

《 ニ日間の期間限定 》です。

▼ お申込み先(無料)

───────────

オンライン授与所

@isahaya.jinja.shrine

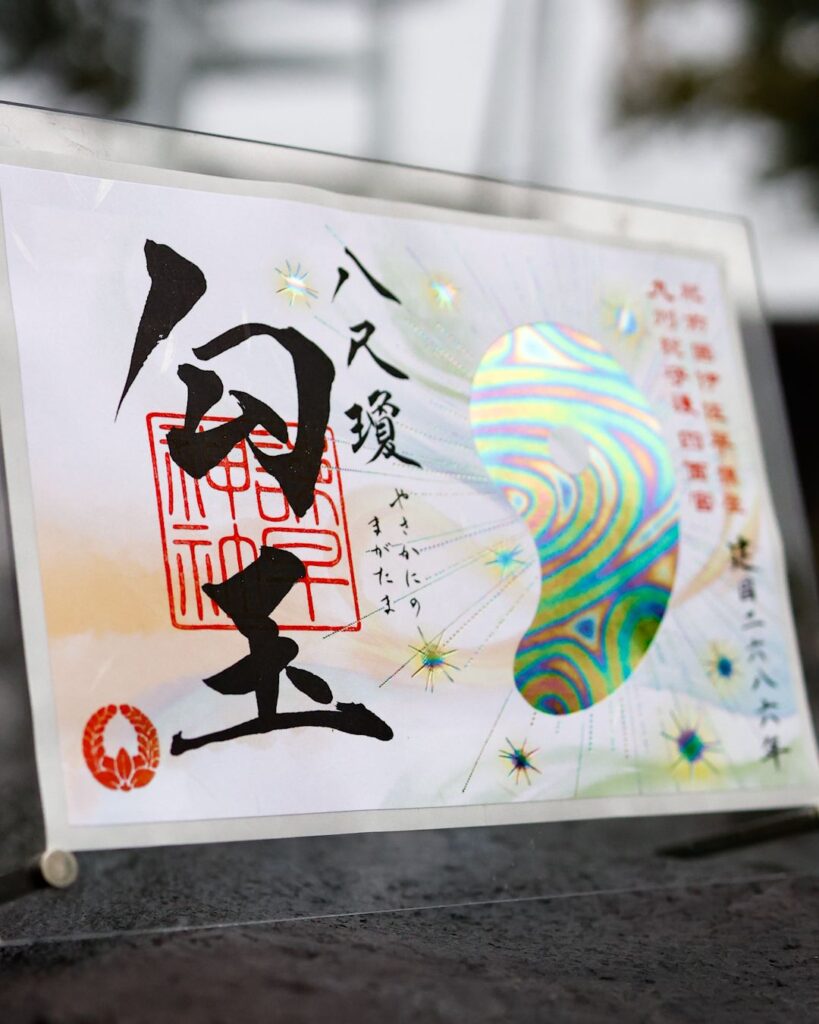

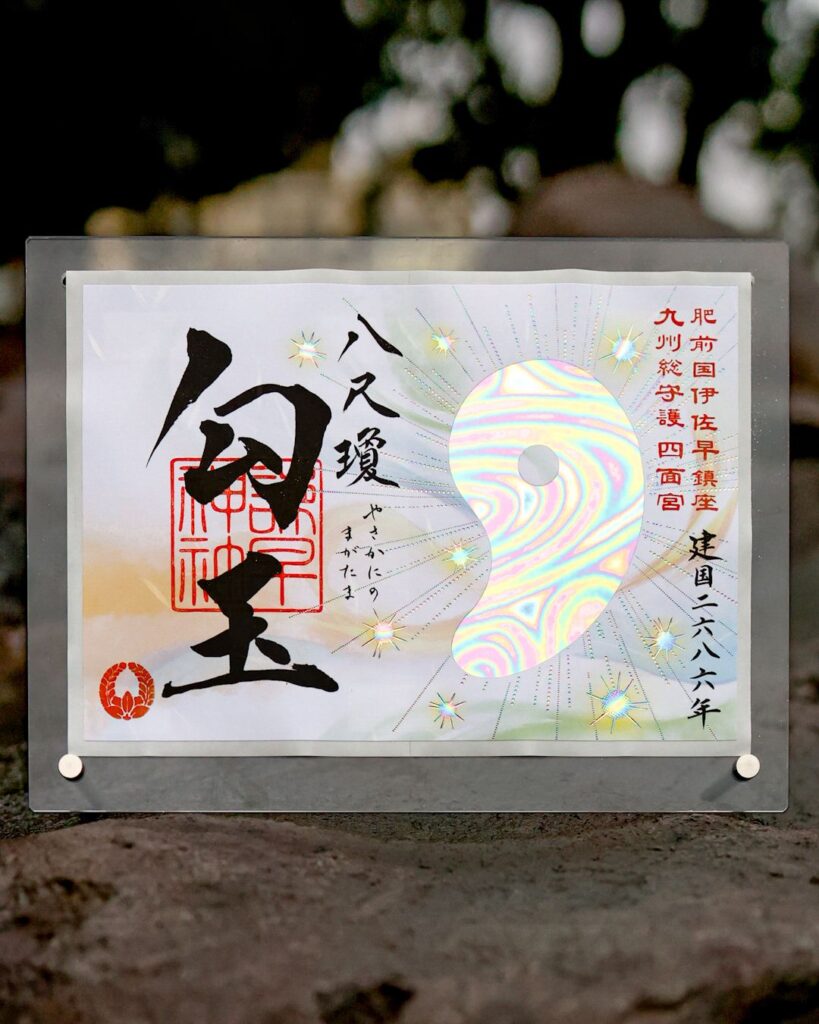

【 勾玉の御朱印 】

私たちに誕生日があるように

日本の国にも、誕生日があります。

2月11日

「建国記念の日」が日本の誕生日。

今年、令和8年で

日本は「建国2686年」

なんと、世界でいちばんの長寿国!

このたび

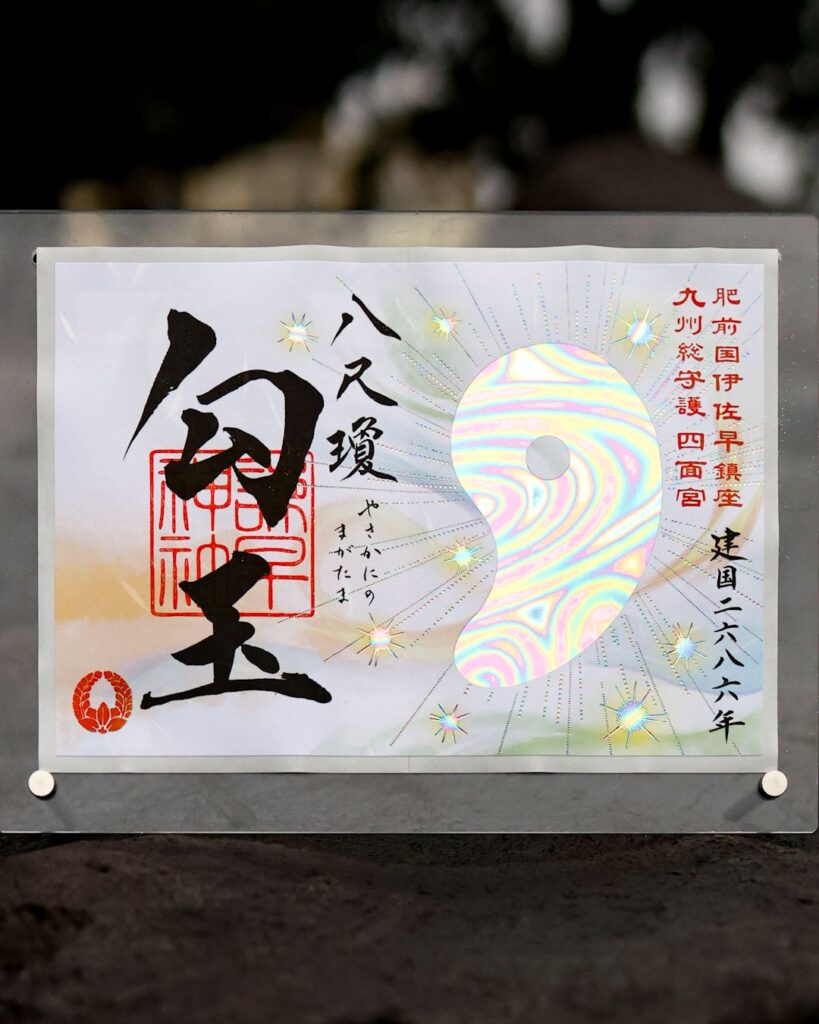

日本建国を奉祝するべく

壮大な物語の神話に登場する

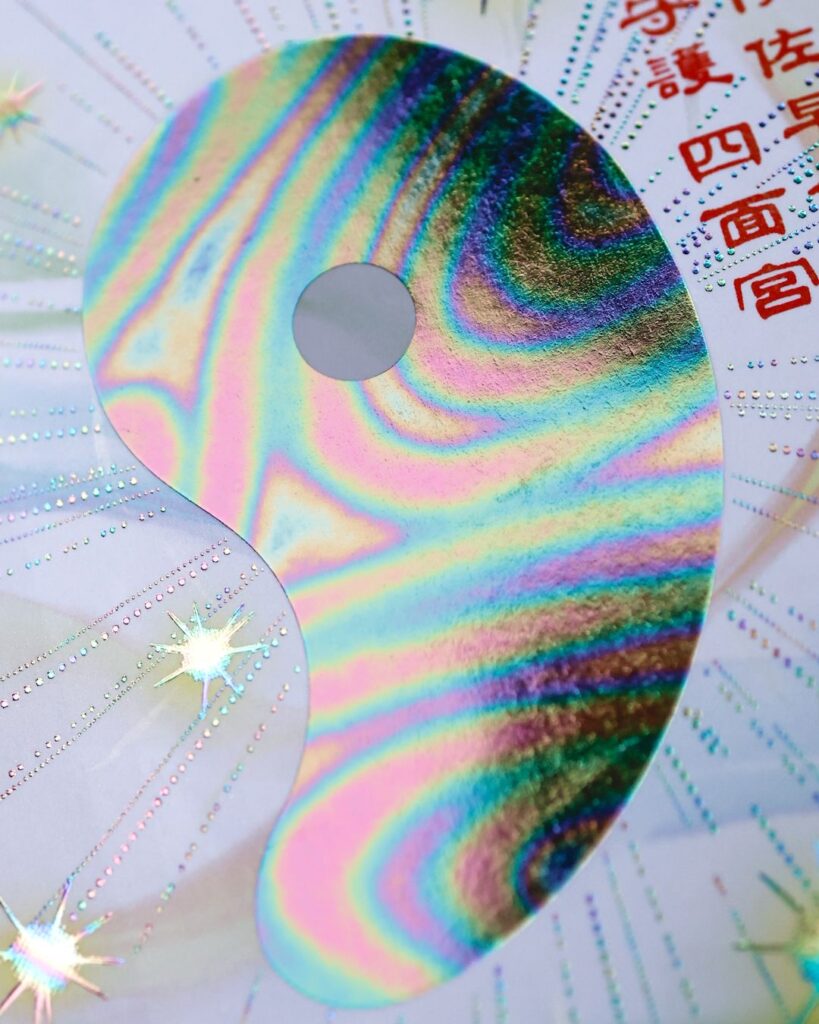

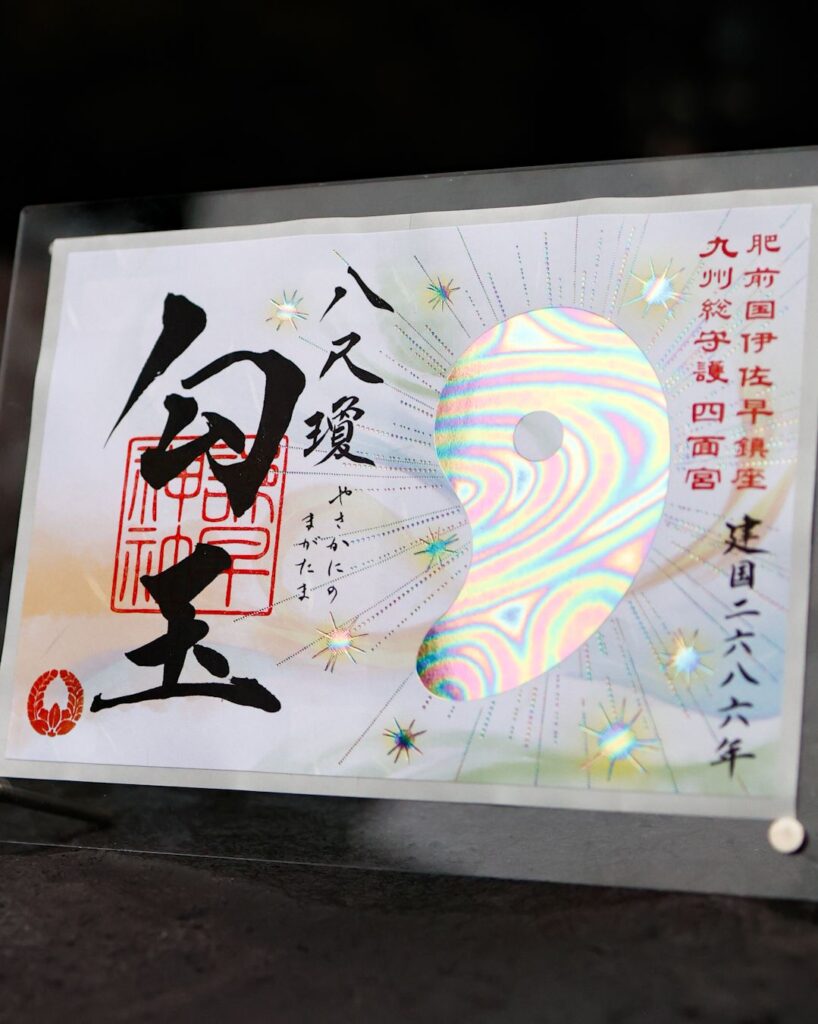

「八尺瓊勾玉:やさかにのまがたま」を

オーロラ色に輝く金箔を用いて

特別な御朱印を奉製しました。

*

角度によって金箔の見え方が異なりますので

写真1枚目、2枚目、3枚目でご確認ください

.

.

◆八尺瓊勾玉:ヤサカニノマガタマ

神話における

日本建国の始まりは

天上界である

高天原(たかまのはら)から

太陽神とされるアマテラスの命により

孫神が地上界(日本)へ降り立つところから

日本建国の物語が始まります。

その際、アマテラスから

・鏡(かがみ)

・剣(つるぎ)

・勾玉(まがたま)

という「三種の神器」を授かります。

この勾玉が

「八尺瓊勾玉:やさかにのまがたま」

「八尺:やさか」とは

「数が多い」「限りなく豊か」

という意味も込められていて

勾玉は、古来より

「魂」や「生命の循環」を象徴する形。

その姿は

命が生まれ、巡り、未来へと

つながっていくことを表しています。

.

.

じつは、この「八尺瓊勾玉」は

人気マンガ

「ONE PIECE:ワンピース」にも登場します。

作中では

人と人、過去と未来、

そして「意志」をつなぐ象徴として描かれ

重要な場面で物語の核心に関わっています。

これは偶然ではなく、

日本人が古くから大切にしてきた

「目に見えないものを尊ぶ心」

そのものと言えるのかもしれません。

.

.

今回は

その特別な御神威をお頒かちするため

オーロラ色に輝く

特別な金箔で八尺瓊勾玉を描いております。

この御朱印を通じて、

日本建国の壮大で崇高なご加護を

戴かれますようお祈り申し上げております。

.

.

○頒布期間:2月11日(水祝)〜

*

オンライン授与所での頒布は

今月2月下旬に、期間限定にて

郵送お申込みをお受けする予定です。

○サイズ:見開き

○オーロラ箔の模様は一体ずつ違います

○御朱印符(朱印手押し)

○神社で御朱印帳にお貼りしますので、御朱印帳をご持参ください(御朱印帳は神社でも頒布しています)お持ち帰り可

○社務所にて頒布(9:00~17:00)

○参拝日を墨書きいたします

.

.

#諫早神社 #諫早市 #日本文化 #長崎県 #九州