-

最近の投稿

- 【 この二日間限定 】 2025年7月12日

- 【 ご神気をお手元に 】 2025年7月12日

- 【 ツミ・ケガレの浄化 】 2025年7月12日

- 【 お待たせしました 】 2025年7月12日

- 【 音でもお清め 】 2025年7月12日

記事の検索

記事カテゴリー

更新カレンダー

過去の記事

神前結婚式の事前見学、承ります

今日の諫早は今年一番の寒さではないかと思うほど

気温は低く、風も強くて時折り雪も舞い散る一日となりました。

神社では、厄入り厄除け祈願、賀寿の祝い、

初宮参り、車のお祓いをご奉仕させていただきました。

さて、本日は

今年4月に当社にて神前結婚式を挙げるお二人が

事前見学ということでご来社されました。

当社では神前結婚式を挙げる方、もしくはご検討中の方にも

予約制にて事前見学をご案内しています。

(土日祝は午後のみの受付です)

時間としては15~20分ほどです。

事前見学では、社殿内にて

式の流れや作法などについてご説明申し上げております。

特に難しい内容のご説明ではありませんが、

やはり一度ご確認いただけると皆さんご安心されるようです。

近年は、日本の伝統的な結婚式が見直され注目されています。

神前結婚式は、ご神縁により結ばれたことを神様に感謝し

互いに敬愛の心を尽くして、幸福な家庭を築くことを

ご神前でお誓いする儀式です。

お問合せやご相談など承っております。

研修旅行、行程を検討中

今日の諫早はしとしと雨が降ったり止んだりと

不安定な空模様の一日となりました。

神社では、厄入り厄除け祈願や車のお祓いをご奉仕いたしました。

さて、諫早神社総代会(氏子地域の代表者で組織する会)では

昨年に引き続き、神社研修旅行として一泊二日の研修会を開催いたします。

昨年の研修会は大変好評で、今後も続けていこうということになりまして

今年も昨年と同様の3月上旬の開催に向け準備を進めています。

行程としては、神社の正式参拝をはじめとして

食や宿も楽しむことができ、教養の向上を図れるような案を検討中です。

総代の皆さんにとって、

今後の地域づくりのヒントとなる研修会になりましたら嬉しい限りです。

今回は、地域の代表者(総代さん)だけのご案内となりますが

いずれは広く氏子・崇敬者の方々も、気軽に参加できる

研修旅行が開催できればいいなと考えております。

皇居勤労奉仕の感想(5)

今日の諫早は午前中には雨が降り、午後にはあがったものの

白い雲に覆われた空模様が続いています。

「立春」ということで、暦の上では春となりましたが

ここ数日はまだまだ冬の寒さが続く天気となりそうです。

神社では、厄入り厄除け祈願をご奉仕させていただきました。

さて、長崎県神社庁が毎年企画している

「皇居勤労奉仕の旅」が、どのようなご奉仕なのか、どういったツアーなのか

参加された方の感想を通じてご紹介いたします。

今回は、昨年(平成26年)に参加された方の感想です。

今年秋に参加された方の感想は、また 来年ご紹介する予定です。

この感想は、神社庁が毎年発行している『庁報』に

掲載されており、神社庁のホームページで公開しているものです。

------ ここから ------

皇居勤労奉仕の感想(5)

〜Iさん(大村市在住の女性)の参加記〜

九月七日から十二日まで

池田団長の下、五泊六日の日程で長崎県神社庁皇居勤労奉仕団に

初めて参加させて頂きました。

九月七日、八王子市の武蔵野御陵を参拝しました。

この翌日に眞子内親王殿下の参拝があると説明を受けました。

その後、東京九段の靖国神社にて正式参拝をしました。

心静かに英霊を偲び、感謝の祈りを捧げました。

九月八日、白の服装に整えて検問を受け、皇居の桔梗門から入門し、

窓明館(休所)に入りました。

午前中は、皇居の宮殿東庭にて写真撮影があり、

富士見櫓を通り宮殿の説明を受けました。

庭園の芝生清掃をして暫く庭園を散歩して植木の美しさや

百日紅の花を楽しみ、蝉の声や水の流れる音を心地よく聞きながら

休所で昼食をとりました。

勤労奉仕初日午後二時から

早くも天皇皇后両陛下の御会釈を賜る好機に恵まれました。

長崎県の団長が、天皇陛下皇后陛下万歳を唱え、

団員は良き思い出になりました。

翌日は、他の団体も合流して休所は八百人ほどの賑わいでした。

九月九日、赤坂御苑にて、園遊会が開催される庭園前で

写真撮影があり、皇太子殿下の御会釈を賜りました。

清掃活動後は、豪華船ディナークルーズに移動して

東京湾にて景色とご馳走を優雅に楽しみました。

日が沈むと東京のビルの間から、オレンジ色のスーパームーンが

いつもより大きくてくっきりと鮮明に輝き海面にてのお月見に感動し

思わぬ良き思い出になりました。

九月十日、皇居東御苑の参観があり

旧江戸城の本丸、二の丸、三の丸や天守台、同心番所、百人番所、

大番所、松の大廊下跡、都道府県の木などを散策したあと、

芝生園の清掃や草取りの作業をしました。

午後の草取り奉仕作業を芝生園で行っている時、

新しい大使の御出迎えのため、練習中の馬車や

馬が走る光景が見られて思いがけない見学ができました。

九月十一日は、あいにくの雨天で

雨具着用で吹上大宮御所の参観に行きました。

雨が大降りになる中、三百年や五百年ものの宮中行事に飾られる

五葉松を見せて頂きました。

天皇陛下の御田植えの場所に金色に実った美しい稲穂を見学したり

賢所の門前にて参拝をして、休所に戻りました。

奉仕団の代表者を募り、

宮内庁にて天皇陛下からの賜り物を頂きました。

天候不良のため、午後の奉仕は中止となり

十三時には皇居奉仕の全ての日程を終えて、次の宿泊地である

千葉木更津温泉へ向かいました。

皇居奉仕を無事に終えてゆっくりと温泉を楽しみ、

懇親会では三十分の時間延長をするほど宴会は盛り上がりました。

九月十二日、鹿嶋市の鹿島神宮に行きました。

水戸藩初代藩主・徳川頼房公の奉納「楼門」(重要文化財)を潜り、

本殿(重要文化財)にて正式参拝しました。

その後、宝物館に収められる国宝の直刀などを拝観し、

鹿島宮司より十二年に一度、午年に執り行われる御船祭が

九月初めに終わったばかりであることをお話し頂きました。

その歴史は、約七百年前、応神天皇の御代に祭典化され

今の御船祭は明治三年に再興されたそうです。

また、憧れである、剣の理想を作り出した人として

「剣聖」と謳われている塚原卜伝の直筆の色紙を見つけて

購入したことが嬉しかったです。

塚原卜伝は、鹿島神宮に一千日の参籠祈祷をして

「一の太刀」を完成し「鹿嶋の太刀」を継承したといわれています。

剣道の道を究めた人を偲びながら、鹿島神宮を後にしました。

その後、塩来十二橋めぐりをして帰路に着きました。

御会釈を 両陛下より賜りし 勤労奉仕の 喜びの汗

------ ここまで ------

如月 2月1日 「つきなみさい」

今日の諫早は澄みわたる青空で気持ちよいのですが

昨日と同様に底冷えするような寒さを感じる一日となっています。

神社では、節分直前の日曜日ということで

厄入り厄晴れ祈願をはじめ、古稀祝い、還暦祭などをご奉仕いたしました。

さて本日、如月月初め 2月1日も

定例の諫早神社つきまいり「月次祭(つきなみさい)」を執り行いました。

朝早くから境内清掃をお手伝いいただいた皆さま、ありがとうございました。

日曜日ということで多くの方にご参集いただきました。

ご参列の皆さま、ようこそお参り下さいました。

次回の「つきなみさい」は

2月15日 (日) 8:40前後~ となります。

※諸事情により、通例より10分ほど遅れての開式になる予定です。

皆様とともに

日々の神恩感謝や健康安泰・繁栄などを祈願します。

自由にご参列できますので、

ご都合つかれる方はどうぞご参詣下さい。

また、当日は月次祭に先立ち境内清掃を行います。

お時間ある方は、8時10分~8時30分までの間

清掃にご協力頂けますと幸いです。

(雨天の場合、境内清掃は中止となります)

月次祭に参列できない方も

月の始まり(朔日・一日)や中日(十五日)の節目には、

各々ご都合のつく時間で結構です。

お住まいの地域をお守りされている地元の神社へ足を運び、

社頭にて心静かに参拝されることをおすすめしております。

今ここに生かされていることへの感謝の気持ちを神様にお伝えしましょう。

最後に、今後の「戌の日」をお知らせ致します。

安産祈願(着帯祝い)の時期目安としてご参考くださいませ。

如月 2月 3日(火)・15日(日)・27日(金)

弥生 3月 11日(水)・23日(月)

「節分 福豆」 なくなりました

今日の諫早は青空も広がりましたが寒気も感じる一日となりました。

神社では、節分・立春前の土曜日の大安ということで

厄入り厄除け祈願をはじめ、八方ふさがりの方位除け祈願、

還暦祭、初宮参りなどをご奉仕させていただきました。

明日は月初めですので8時30分から月次祭を斎行します。

日曜日ということで普段はご参列できない方も

この機会にどうぞお参り下さい。お待ち申し上げております。

さて、社頭で頒布していた「節分 福豆」ですが

ありがたいことに、用意していた分がすべてなくなってしまい

節分を待たず本日をもって頒布を終了させていただきます。

開始からまだ一週間も経っていないのですが、

想定していたよりも多くの皆さんにお求めいただきました。

これからお求めの予定だった方には申し訳ありません。

次年度からはもう少し多くの福豆をご用意しようと思います。

平成27年「皇居勤労奉仕の旅」 ご案内

今日の諫早地方は雨が降り続いて終日しっとり肌寒い一日となりました。

神社では、厄入り厄除け祈願をご奉仕させていただきました。

さて、長崎県神社庁では

天皇陛下御即位十年奉祝記念として皇居勤労奉仕団をスタートし、

これまでに17回、約520名の有志の方々が参加されてきました。

皇居勤労奉仕とは、昭和20年5月に空襲で焼失した

宮殿の焼け跡を整理するため、有志が勤労奉仕を申し出たことで始まり

それ以降、奉仕を希望する全国の多くの方々により行われているものです。

現在の皇居勤労奉仕は、連続する平日の4日間に

皇居と赤坂御用地で除草・清掃・庭園作業などを行います。

長崎県神社庁では、 平成27年の今年も

18回目の「皇居勤労奉仕の旅」を企画・予定しており

現在、参加される方々を広く募集しております。

皇居勤労奉仕は、

一団体として宮内庁へ申請する必要がありますので

本ツアーは長崎県神社庁の奉仕団として申請するものです。

ご関心ある方は、 是非この機会に参加されてみてはいかがでしょうか。

なお、団体名簿を半年前までに宮内庁へ届け出る定めとなっており

申込締切日が早目になりますがご理解ほどお願いいたします。

(ただし、実施1ヶ月前まで変更可です)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

≪ 第18回 長崎県神社庁 皇居勤労奉仕団 ツアー ≫

実施日: 平成27年9月上旬~中旬 (5泊6日)

行き先: 皇居奉仕、武蔵野御陵、靖国神社、国学院大学博物館、

NHKスタジオパーク、大江戸温泉物語、鶴岡八幡宮・鎌倉大仏

募集人員: 45名(参加資格:15歳~75歳まで)

申込締切: 3月25日 (宮内庁への許可申請のため、但し1ヶ月前まで変更可)

参加費: 138,000円(長崎空港発着、添乗員同行)

問合せ先: 長崎県神社庁 TEL 095-827-5689

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

「節分 福豆」をお頒ちしています

今日の諫早は曇り空で少し風を感じる一日となりました。

神社では、地鎮祭や厄入り厄除け祈願をご奉仕させていただきました。

さて、今年も早いもので

「節を分ける」という、文字どおり季節の変わり目、

そして吉凶の節目でもある「節分」の日まで一週間ほどとなりました。

「節分」は、季節の境目にあたり、

そのような境界ではバランスが悪くなってしまうため、

魔物が侵入しやすい時期とされています。

そこで「鬼は外!」「福は内!」と声を出して

鬼が嫌いな豆を撒き、邪気を祓い

身を守って、さらには福を呼び込もうとするのです。

その「節分」に向け、諫早神社では社頭にて福豆を頒布しています。

今年は例年と違って少し小さめの袋ですので

お求めやすく、福豆 100円(一袋:初穂料)となっています。

各ご家庭での豆撒き用としてお使いいただけるもので

節分の日までは、神棚にお供えしておいて下さい。

数に限りがありますので、ご希望の方はお早めにお受け下さい。

以下に、節分の豆撒きの作法をご紹介します。ご参考に。

【 節分 豆撒きの作法 】

1.

節分の日の夕刻までは、豆は神棚などにお供えしておく。

なぜ夕刻かというと、立春を控えたギリギリの時間を狙うためです。

2.

節分の日の夕刻、まず玄関や窓を開けて

「鬼は外!」と(一般的には二回)言いながら外に向かって豆を撒く。

最初に「鬼は外!」と言うのは、福を呼ぶ前に厄を祓うため。

3.

続いて、家の中に向かって

「福は内!」と(一般的には二回)言いながら豆を撒き、福を招き入れる。

4.

鬼が戻ってきたり、福が出ていかないように玄関や窓をしっかりと閉める。

5.

一年の無事や健康を祈り、豆を食べる。

年齢(できれば数え年)の数の豆を食べるといいとも言われている。

ちなみに、豆撒きの他にも、節分には「恵方巻き」や

「柊(ひいらぎ)に刺した鰯(いわし)の頭を門口に飾る」という行事もあります。

「恵方巻き」は近年普及した風習ですが、

後者の行事の由来は、昔からのもので

節分の夜には「かぐ鼻」という鬼が各家々を廻って

人を食べてしまっていたことがあり、

その鬼が嫌いな臭いの鰯で、柊の棘(とげ)とともに撃退するというものです。

節分の日に このように多くの厄祓いの方法があるというのは

それだけこの日が危うく、邪気が入り込みやすい日だということです。

皆さんも節分の日には

邪気を祓い、鬼を追い出し、福を呼び込みましょう。

ラジオに出演しました ( H27.1.27 )

今日の諫早は清々しい青空が広がり、

かすかに春の訪れを感じる一日となりました。

神社では、井戸埋め清祓い・解体清祓祭をご奉仕させていただきました。

さて、本日は 機会をいただきまして

地元のラジオ局「エフエムいさはや(レインボーエフエム)」さんの

生番組に出演してまいりました。

エフエムいさはやさんは、

長崎県央地域 (受信可能人口約24万人) をエリアとする

コミュニティFM局で、行政情報、各種イベント情報、生活情報など

身近で役に立つ様々な地域の情報を放送されています。

今回 出演させたいただいた番組は「 元気です!ISAHAYA 」で、

パーソナリティは 太田陽さんです。

出演は17:10からの20分ほどで

今回は季節柄「節分について」お話させていただきました。

冒頭は、お正月年明けに当社へ来られたラジオ生中継のお話や

「うないさん御守」のことについてもお話いたしました。

そして、そもそも節分とは何なのか、なぜ鬼がくるのか、

節分豆のまきかた、その他の邪気の祓いかたなどをお話いたしました。

日本人は四季の移り変わりを大切にし、その変化を機敏に感じ

食やしきたりに取り込むことで、豊かに暮らす知恵を育んできました。

その時々の瑞々しい気を取り入れることで

福を招き、幸せな生活をおくる日本人の英知の結集とも言えるでしょう。

また機会がありましたら、日本の伝統文化や

日本人が大切にしてきた年中行事についてご紹介していきたいと思います。

第4回神社検定、申込み受付中

今日の諫早は雨が降り続き、しっとりとした日になりました。

神社では、厄入り厄除け祈願などをご奉仕いたしました。

また、夜には神葬祭(葬儀)・通夜祭の祭員の一人として

ご奉仕させていただきました。

斎場は空調が効いて暑いほどで

通常の冬用防寒対策をしていたため体温調整が難しかったのですが、

心を込めて謹んでお勤めいたしました。

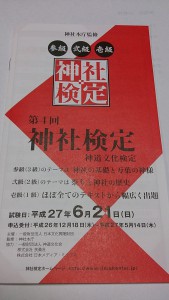

さて、本ブログでも何度か紹介していますが

毎年6月頃に「神社検定」という検定試験が開催されています。

「神社検定」は、神社が好きな方はもちろん、

日本の歴史や文化をもっと知りたい方や、観光好きの方など

日本人であれば知っておきたいことを学ぶための検定です。

難易度順に、三級・二級・一級とあり

気軽に受験することもできますし、

より深い知識にチャレンジすることもできます。

こちらで受験者の方の声が掲載されていますので参考にされて下さい。

今年の第4回神社検定の開催内容が発表されています。

この機会に受けてみてはいかがでしょうか。

詳細なパンフレットは当宮でも配布しております。

ご参拝の際、お持ちいただけますので

ぜひ一度お手に取ってご覧になって下さい。

「神社検定」ホームページでも詳細ご確認できます。

— — — — — — — — — — — — — — —

【 第4回 神社検定 】

◆試験実施日

平成27年6月21日(日)

◆内容

参級(3級)、弐級(2級)、壱級(1級)

◆申込み方法

郵便振替、インターネット

◆申込み締め切り

平成27年5月14日(木)

— — — — — — — — — — — — — — —

うないさん御守、頒布 再開!

今日の諫早は清々しい青空が広がりお出かけ日和の一日となりました。

神社では、大安の日曜日ということで

必勝祈願祭、賀寿祭、厄入り厄晴れ、初宮参り、安産祈願など

早朝からご祈祷が続きまして、境内はお参りの方々で賑いました。

体力的にきびしい一日ではありましたが、

一件一件心を込めて誠心誠意ご奉仕お勤めさせていただきました。

さて、先日のブログで追加で奉製中ということでお知らせしていました

「うないさん御守」について、このたび頒布を再開できる準備が整いまして

昨日1/24より社務所にて頒布しております。

社務所は、平日土日かかわらず

午前9時~午後5時までとなっております。

社殿向かって左手に60mほどのところでございます。

お求めの方は、社務所へお越し下さい。

「うないさん御守」については下記ご参照下さい。

————————————————————————

このたび、諫早神社では

地域活性化プロジェクト第二弾として、地域の活性化を目指して誕生した

諫早のうなぎの妖精「うないさん」をデザインした御守を奉製いたしました。

これは、第一に

当神社と「うないさん」が 共に地域の活性化を志としていること、

第二に

当神社の参道の一部であった神社前を流れる 諫早の母なる川・本明川が

「うないさん」の出生地であること、

等の共通点があり、当神社と「うないさん」には深いご縁がある

ということで今回の奉製に至りました。

御守に御霊入れを行う御守清祓ならびに頒布始め奉告祭を執り行い、

うないさんにもご参列いただきました。

なお、神社で扱うおふだ・おまもりなどは

御霊入れ清祓をすることで神霊を宿し 初めて頒布できるものになります。

御守は、バッグなどに着けて持っていただける

一般的な御守サイズのもので、台紙は栞としてもお使いいただけます。

地元・諫早に在住の方や〝うないさんファン〟の方はもちろん、

諫早出身で今は故郷を離れている方などにも

地元を思い出したり「心の拠りどころ」としてお持ちいただけたらと思います。

◆うないさん御守

うないさんの出生地である本明川や、当神社の参道(飛び石)をデザインに取り入れています。

◆初穂料

一体500円(数量 限定)

※本企画の主旨は地域活性化であり、初穂料の一部は「うないさん隊」に寄付します

◆取扱い

諫早神社の社務所にて頒布(通年:9時~17時) ※頒布は神社のみ

お求めの方は、社務所の開所時間にお越しください。

社務所は、社殿向かって左に60mほど歩いたところの建物です。